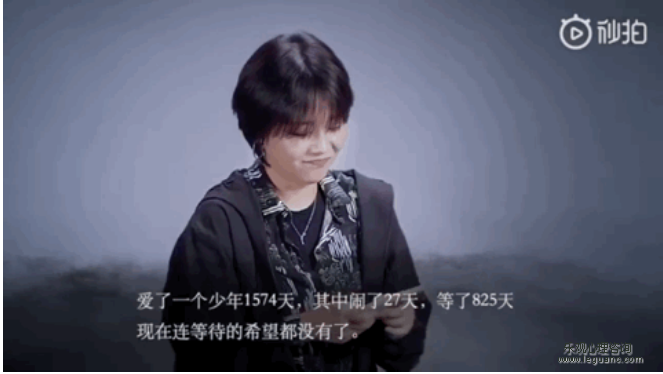

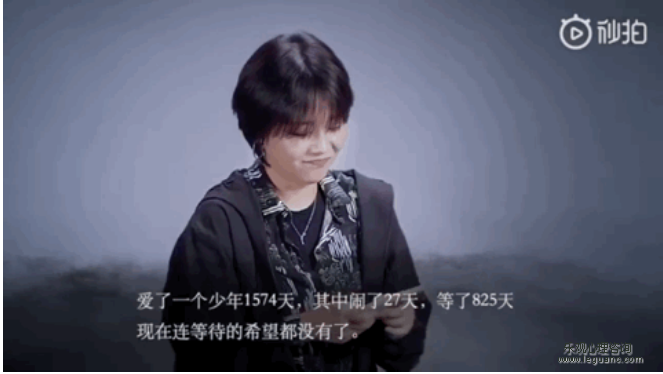

“爱了一个少年1574天,其中闹了27天,等了825天,现在连等待的机会都没有了。”

“没吃晚饭,加班到一点,到家整个人都是晕的,好希望有个人可以看穿我的内心,明白我的感受,不离不弃的陪伴我。”

“我戴上面具,然后再也摘不下来了。这就是我初中的磕磕绊绊。”

“我经常连哭几个小时,哭到手脚发麻,又有时候像没事人一样,我真的好累我不想上课不想见室友,我害怕学校,我好想休学。”

大家读完微博内容后,也全都笑了。

“哇塞,现在的人都好早熟啊”

然而,当摄影组让他们读纸条的反面,所有人都沉默了。

那个笑着说太年轻的男生,笑容僵住了:“当你看到这条微博的时候,我已经走了,我熬过了1584天,终于在今天凌晨结束了……”

“我以为时间会让我好些,但这几年就算出来了,还是摆脱不了这个想法,抱歉。我不期望有人能原谅我。再见。”

那个评价说太早熟的女孩,读到的是:“我知道我会这样做,是因为我无法忍受和面对未来还要与这些痛苦和剧痛相处。”

那个说“分了算了”的女孩,读到了:“请理解我的挣扎和无奈,原谅我的自私和懦弱,再见”。

可我想问,“脆弱”的反义词,难道就是坚强吗?

难道真的是加油,坚持,挺一挺,就能过去吗?

如果不是的话,为什么人们还会对他们如此苛刻?

曾奇峰说过,一个人心里有什么,他就对别人身上有什么敏感。

我们的社会从来都不尊重负性情绪,觉得表达脆弱是一件很没面子,没有担当的事情。

所以他们会尽力嘲笑那些不够坚强的人,要求每个人都抹掉情绪,做个面目模糊,永远微笑的人。

可是,脆弱本来就是人身上的一部分,但我们对它严防死守到,会敏感地“攻击”任何一个脆弱的的人。

其次,是因为人们对心理问题本身有恐惧。

《社会心理手册》中所提到,痛苦的事件随时会发生的可能,会给人造成一种强大而无力应对的焦虑。

谁知道自己会不会出现心理问题呢?所以,有些人会给心理疾病安上一个“脆弱”的标签,反过来说就是,如果你自己不脆弱,那没有东西可以打倒你。

否认心理问题的合理性,正是他们的防御手段。

另外,很多人的印象中,看心理咨询=心里有病=脑子有病=随时攻击别人。

这种对心理问题的无知,恰恰成为了压垮心理问题者的最后一根稻草。

03.

你的理解,是最大的支持

我很喜欢的一部电影,是《丈夫得了抑郁症》。

妻子小晴是一名毫不卖座的漫画家,为人懒散,喜欢宅在家里画漫画和睡觉,靠丈夫一个人赚钱养家。

丈夫髙野干夫内向老实,事事追求完美和极致,出门前都要用尺子量直裤腿,工作也一丝不苟。

不知从哪天开始,他发现自己越来越不对劲,看什么都特别消极,扔垃圾的时候都觉得自己是垃圾。

那种无法抑制的孤独和悲伤绑架了他,就像社会和家人遗弃一样痛苦。

他常常头痛、腰痛,身体各个部位都会不舒服。没有食欲,浑身无力,做什么都提不起兴趣,甚至一度爬到单位最顶层打算自杀。

表面上看,他原本的生活一切正常,但其实他早就“生病了”。

可是对心理疾病的羞耻感,让他觉得自己必须撑住。

因为,上司跟他说,现在谁还没点压力,你怎么就抑郁了呢?

岳母也说他,你必须坚强、乐观,担当起你的责任,好像一切都是他的错。

养家、工作、社会竞争的压力都堆到他身上,他不敢选择不努力。

但是,小晴没有责备他。

她以离婚为要挟,让丈夫立刻辞职休息看医生,自己开始找工作赚钱养家。

抑郁症确诊后,高野开始完全否定自己,常因为一点小事情就激发消极情绪:我是坏掉的人,是没用的、没有存在价值的。

妻子让他睡个午觉,丈夫却觉得大白天睡觉,好对不起社会。

他无法容忍自己放松下来。

小晴一直用自己的方式陪伴着丈夫。她不急着要丈夫马上康复,而是告诉他:

做自己想做的事,吃自己想吃的东西,如果痛苦的话,不努力也是可以的。

非常触动我的一个画面是,小晴教丈夫睡午觉,四肢要慵懒地散开,但丈夫还是四肢僵硬地趴着。

小晴在旁边滚来滚去,然后爬到他的身上,两个人舒舒服服地漫无边际地聊天。

他们会紧紧地拥抱着对方,聊天花板上的污渍,养的宠物蜥蜴igu。

丈夫问:它会不会寂寞?

妻子答:不会的,它是爬虫类是冷血动物,没有复杂的情感。

妻子的陪伴让他知道,自己从不是孤身一人。

丈夫感叹道:我也想成为爬虫类。

妻子坐起来,抓住丈夫的手放贴近自己的胸膛,温柔地说:变成爬虫类,就没有那么温暖了哦。

在最困难的时候,身边最亲近的人,从未想过放弃你,就是最大的心理支持。

可一个抑郁症患者说,这部片看到一半就看不下去了。

高野身边围绕着那么多善良温柔的人,自己被感动得一塌糊涂的同时,也非常非常羡慕。

因为现实是,那些鼓起勇气表露自我,寻求帮助的人,很容易遭到父母,亲友,甚至陌生网友的否定。

小晴那种积极的爱和关注是从何而来的?

我想,是因为深深的理解。

因为理解,才不会轻易对他们说,你们只是不坚强,忍一忍就好了。

04.

关注自己的心理健康并不可耻

我想了很久:“为什么我们会对心理问题有如此深的污名化?”

哥伦比亚大学一位心理学教授Helen Verdeli 在做研究的时候发现,那些来自中国的留学生,更容易面临心理健康问题。

她发现,中国文化有一种根深蒂固的价值观,认为人必须要承受痛苦,吃得住苦。

所以,人们更倾向于把自己的困难或情绪留在心里。

因为有心理问题,就等于脆弱,就等于人生的失败,这是社会不允许的,也是他们所不能承受的。

但就算我们再怎么否认,心理问题依旧存在。

据世卫组织统计,全球有超过3亿人正在被抑郁症折磨,在中国,抑郁症患者人数已达5400万人。

《中国城镇居民心理健康白皮书》数据表示,73.6%的人处于心理亚健康状态,16.1%的人存在不同程度心理问题,而心理健康的人数比例, 仅为10.3%。

总以为一个正常的人,必须驾驭情绪,所以一旦负性情绪出现,下意识就会逃避,否认,自责。

甚至,来自家人,朋友的嘲笑和不解,朋友圈里清一色的“戒掉情绪”,会让你觉得真的是自己做错了。

但Nikki说,不是的。

如果我们连自己的人性都否定了,那就会成为空心人。终其一生都无法填满内心的空白。

撑不下去的时候,寻求帮助,真的没什么大不了。

同样饱受心理疾病和病耻感困扰的桑谷·德尔说,我们必须意识到:

心理上的挣扎, 并不会减损我们的力量。

心理创伤,也不会腐蚀我们的人生。

真诚地面对自己的心理问题,并不会使我们变得脆弱,或者失去理智。

相反,这会使我们成为一个完整的人。

接受心理咨询,并不是因为我有病,是因为我想直面自己内心的感受,我不想再逃避与否认过去的经历,我想真正地成为我自己。

作为一个普通人,如果你身边有朋友告诉你TA在看心理咨询,TA有心理疾病,请不要轻易问“你怎么可能得病”。

也不要轻易评判:“你不要心情那么丧”“你要积极一点”“你就是一天想太多了”“你怎么那么矫情”......

你的一句话,很可能会给他们带来双倍的痛苦。

而如果你面对着情绪的困扰,一些轻微的心理问题;如果你面对心理疾病,抑郁症,精神障碍的困扰——

我希望你知道,勇敢地寻求帮助,并不是一件可耻的事情。

该羞耻的不是你,是那些不了解你却肆意评判你的人。

我很喜欢的一句话是,万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。

在裂痕上追逐光芒的人,不应该被嘲笑。

我会给你们一个拥抱。

世界和我爱着你。

乐观心理互助QQ群:310947830 在线心理咨询答疑

预约个案咨询微信号:leguanc580 若了解付费咨询事宜加QQ:523729741

拨打乐观心理咨询热线:15821948355(微信号同手机号)